Il santo Kaiser. Ritratto dell’ultimo Imperatore

di Alessandro Staderini Busà

La prima guerra del secolo era preparata. Gli uomini nel tritacarne delle trincee, le donne e i bambini a patir la fame in patria, l’economia in caduta, questi i prezzi da pagare. Era giunto il momento per cambiare l’assetto politico e sociale dell’Europa. Il Settecento l’aveva immaginata, l’Ottocento l’aveva disegnata, il Novecento doveva erigerla in senso moderno. Alle soglie del XX secolo la monarchia degli Asburgo è il sigillo coesivo garante di quella in varietate concordia (unità nella diversità) fondamento della civiltà europea dei secoli che l’ignoranza storica e la faziosità filosofica chiamano “bui”. Cento anni prima, il Sacrum Imperium Romanum, eredità di Carlo Magno, è stato smantellato da Bonaparte. Ma gli Asburgo sono riusciti a salvare il salvabile, trasferendone la dignità sacrale sotto l’aquila bicipite del loro Casato, per cui ogni Kaiser (dal latino Caesar) asburgico è al contempo Imperatore d’Austria e Re d’Ungheria. Se il fine ultimo dell’essere umano è il raggiungimento della felicità, i “due Soli” delineati dalla Scolastica sono i legittimi riferimenti ai quali Dio ha messo in mano l’autorità per raggiungerla: il Papa per quella ultraterrena, l’Imperatore per quella terrena. Sta qui la rottura fra Societas Christiana e Modernità: poiché, per questa, può ben intendersi il puntuale attacco contro quei due poli che il Sommo Poeta, nel De Monarchia, chiamava baluardo contro le forze infere e l’avvento dell’Anticristo. “Alla fine della guerra il Papato e la Casa d’Austria saranno distrutti in un diluvio di sangue” – scrive, nel Lux et tenebris, Comenius, mente esoterica del XVII secolo, non a caso eletto, dal mondo contemporaneo, padre di quelle Scienze Pedagogiche che auspicano a forgiare l’uomo nuovo. Mentre, scrive il giornalista William P. Hoar sul numero di gennaio ’76 de American Opinion, come i fautori di un “Governo Mondiale avevano deciso già alcuni anni prima del 1914 che una guerra generalizzata avrebbe consentito di raggiungere i propri scopi”. Non c’è da meravigliarsi, dunque, se l’atto perfetto per accendere una pira di rancori internazionali passi attraverso la mano armata d’un antesignano di Lee Harvey Oswald. O che la dipartita di Franz Ferdinand sia telefonata più di quella di JFK, stando almeno alle dichiarazioni del colonnello Paty de Clam il quale – citato due anni prima dello scoppio delle ostilità sul periodico francese RISS – profetizzava la sorte dell’erede asburgico: “Morrà sui gradini del trono”. Esca per prendere all’amo l’Austria-Ungheria, e così spingere l’Imperatore Francesco Giuseppe a dichiar guerra, innescando un effetto domino che infiammerà il globo.

Beato per la Chiesa cattolica, Carlo d’Asburgo nasce il 17 agosto del 1887, primogenito dell’arciduca Otto e di sua moglie Josefa. Il suo arrivo nel mondo non fa notizia se non nel paesello di Persenbeug, Bassa Austria, dove vede i natali. Pronipote del sovrano, ha infatti davanti a sé un discreto numero di parenti più prossimi alla successione imperiale. Animo discreto, spiccata sensibilità religiosa quasi a controbilanciare le derive volteriane dell’antenata Maria Teresa, prende la carriera militare. A sedici anni è fatto tenente e, in seno all’esercito, si dimostra niente affatto il genere del raccomandato di sangue blu. È sveglio, meticoloso, ha spirito di sacrificio, e non smette di salire di grado. Siccome i parenti in lista d’attesa, chi per una ragione e chi per un’altra, iniziano a morire, avanza anche sulla via al trono, fino a trovarsi in pole position. Ma – pronosticano a corte – potrà sedercisi, se gli va bene, in una trentina d’anni, forse qualcosa di più. Quando gli fanno intendere che è arrivato il tempo di trovar moglie, lui non ci pensa su e chiede di poter incontrare quella duchessa dei Borbone di Parma dai grandi occhi scuri e il nome unico al mondo: Zita (in onore di una santa medievale della Toscana in cui è nata). Si sono conosciuti da piccoli – sarà l’amore della vita, coronato da otto figli. Chiamarlo timido è poco, ed è la nonna a prender l’iniziativa per organizzare l’incontro-evento. Gira e rigira attorno alla questione, infine Carlo si propone. Non lo fa in una passeggiata fra i fiori di Schönbrunn, non in una battuta di caccia nei boschi della Kaiservilla, non nel tête-à-tête di un valzer di corte. La prende per mano e la porta dentro una chiesa, al Santuario della Madonna a Mariazell e lì, nell’intimità in cui si sente meno fragile, le chiede la mano.

Beato per la Chiesa cattolica, Carlo d’Asburgo nasce il 17 agosto del 1887, primogenito dell’arciduca Otto e di sua moglie Josefa. Il suo arrivo nel mondo non fa notizia se non nel paesello di Persenbeug, Bassa Austria, dove vede i natali. Pronipote del sovrano, ha infatti davanti a sé un discreto numero di parenti più prossimi alla successione imperiale. Animo discreto, spiccata sensibilità religiosa quasi a controbilanciare le derive volteriane dell’antenata Maria Teresa, prende la carriera militare. A sedici anni è fatto tenente e, in seno all’esercito, si dimostra niente affatto il genere del raccomandato di sangue blu. È sveglio, meticoloso, ha spirito di sacrificio, e non smette di salire di grado. Siccome i parenti in lista d’attesa, chi per una ragione e chi per un’altra, iniziano a morire, avanza anche sulla via al trono, fino a trovarsi in pole position. Ma – pronosticano a corte – potrà sedercisi, se gli va bene, in una trentina d’anni, forse qualcosa di più. Quando gli fanno intendere che è arrivato il tempo di trovar moglie, lui non ci pensa su e chiede di poter incontrare quella duchessa dei Borbone di Parma dai grandi occhi scuri e il nome unico al mondo: Zita (in onore di una santa medievale della Toscana in cui è nata). Si sono conosciuti da piccoli – sarà l’amore della vita, coronato da otto figli. Chiamarlo timido è poco, ed è la nonna a prender l’iniziativa per organizzare l’incontro-evento. Gira e rigira attorno alla questione, infine Carlo si propone. Non lo fa in una passeggiata fra i fiori di Schönbrunn, non in una battuta di caccia nei boschi della Kaiservilla, non nel tête-à-tête di un valzer di corte. La prende per mano e la porta dentro una chiesa, al Santuario della Madonna a Mariazell e lì, nell’intimità in cui si sente meno fragile, le chiede la mano.

A seguito dell’omicidio di Sarajevo che l’ha reso principe ereditario, Papa Pio X gli invia, tramite un funzionario vaticano, una missiva affinché faccia pressioni sul sovrano e così si scongiuri la guerra. Ma lo spionaggio di chi preme perché pace non vi sia intercetta l’uomo al confine italiano e la lettera giungerà a Carlo tempo dopo, quand’ormai è tardi. Seppure contrario alla scelta presa dal prozio Francesco Giuseppe, obbedisce e viene dislocato prima sul fronte orientale – dove il suo comando è decisivo per fermare i russi del generale Brusilov – poi su quello meridionale, dove dà prova di un coraggio che per un ufficiale di rango pari è assimilabile all’incoscienza – come quando salva un sottoposto dall’annegare, gettandosi per primo tra i flutti dell’Isonzo in piena. Appena può fa valere, nei piani di guerra, l’imperativo di evitare sacrifici inutili per le truppe – la tristemente nota carne da cannone, mandata a crepare senza remore dagli alti comandi di ogni schieramento. In Italia, darà ordine ai suoi generali di evitare “espressamente furti, saccheggi e distruzioni dolose, chiedendo di garantire che i feriti vengano assistiti il prima possibile e che i soldati siano riforniti quanto meglio”. Con la dipartita dell’anziano monarca – oggi ricordato principalmente per esser stato consorte della più cine-friendly Sissi – a ventinove anni, Carlo viene incoronato. È il 1916, momento che segna la discesa nella parabola della forza bellica degli Imperi centrali. La guerra procede. Si perfezionano i gas nervini, i lanciafiamme, i calibri titanici, i mitragliatori, i carri armati, e le vittime si alzano più e più: quasi ventimila, in ventiquattr’ore, i soli inglesi caduti sulla Somme, contro i tedeschi. Troppi morti, troppa devastazione, troppo dolore per tutte le parti. Al termine dell’undicesima battaglia dell’Isonzo, il fotografo di corte Schumann lo osserva piegato sui cadaveri austriaci ed italiani e, fra i singhiozzi, lo sente dire: “Nessun uomo può più rispondere di questo di fronte a Dio… Io dico basta… quanto prima possibile.” Da Roma, il nuovo papa, Benedetto XV, ha dato alle stampe il proprio messaggio al mondo a mezzo della Nota alle potenze belligeranti. Parlando in termini di “suicidio dell’Europa civile e di lotta tremenda, la quale ogni giorno più apparisce una inutile strage, la pace che il Pontefice auspica, chiede, supplica, dovrà scaturire non dalla supremazia delle armi, bensì dalla forza morale del diritto”. In questo scritto, che gli storici indicano come il solo tentativo concreto di porre fine alla carneficina, le soluzioni sono il disarmo reciproco, la rinuncia ai risarcimenti di guerra, restituzione dei territori occupati e negoziazione conciliatoria delle rivendicazioni territoriali. Parole cui nessuno presta orecchio. Nessuno tranne Carlo. Appena insediatosi a Palazzo reale, l’Imperatore ha messo al bando l’impiego dei gas dissociandosi dall’ordine del capo di Stato maggiore tedesco, mitigato le condanne a morte per i disertori, stabilito condizioni di rispetto umano per i nemici caduti prigionieri, e perfino lanciato un’iniziativa per distribuire buoni libri ai soldati, affinché la gravità della vita al fronte sia, per quanto possibile, un poco alleggerita. Da suprema autorità dell’esercito, trascorre più tempo al fronte, sotto la grandine di shrapnel, che nella protezione del Comando centrale a Baden. In visita fra gli abitanti del Sud Tirolo, oggi Italia, dopo aver ascoltato il racconto di una donna che piange tre dei suoi quattro figli caduti, Carlo telegrafa un immediato ordine con cui l’ultimogenito sia congedato per sempre dall’esercito e ritorni dalla madre, storia originale da cui gli sceneggiatori del soldato Ryan, un giorno, attingeranno. Il popolo sta soffrendo privazioni e Carlo fa allestire mense pubbliche, di tasca propria elargisce donazioni per i bisognosi, destina le carrozze e i cavalli di corte per approvvigionare i viennesi del carbone, impone che la nobiltà rispetti, per prima, il razionamento dei generi alimentari. Ha anche creato un Ministero per l’Assistenza sociale e uno per la Salute pubblica, che si prendano cura dei bisogni di mutilati, vedove, orfani, di quanti cercano lavoro. Nomina nuovi ministri tra quanti, sin dall’inizio, non volevano la guerra e progetta una riforma in senso federale, a garantire autonomia alle varie etnie nei territori del Sacrum Imperium. I rapporti con gli alleati si vanno deteriorando. Durante un pranzo con l’ammiraglio tedesco von Tirpitz, il quale tenta di convincerlo a colpire, con aeroplani e sottomarini, le città italiane sull’Adriatico, l’Imperatore si alza e lascia la tavola. Vuol dar seguito a quella richiesta partita dal Vaticano e attraverso i cognati, Sisto e Saverio di Borbone-Parma, prende contatto, segretamente, coi vertici delle nemiche Francia ed Inghilterra, disposto a negoziare. Ma, ancora, le forze dell’Intesa fanno orecchie da mercante. “La dettagliata spartizione della monarchia austro-ungarica” – scriverà Zita, citando documenti di cui il marito era venuto in possesso – “era una questione decisa e giurata”. Alle forze democratiche non può affatto andar bene che l’Austria-Ungheria esca di scena siglando una pace dignitosa. Vogliono l’annichilimento delle armate imperiali, l’azzeramento economico, la precarietà dei suoi sudditi, poiché solo a partire da tali presupposti si riuscirà a ristrutturare quella fetta d’Europa. Per lo scopo hanno già destinato al dopoguerra l’autorità sovranazionale della prima organizzazione intergovernativa. “Il Cristianesimo non è riuscito a unire i popoli – pare si sia fatto scappar di bocca il presidente Usa Wilson –. Noi ci riusciremo, spero, attraverso la Società delle Nazioni”. È l’alba del New World che da più di un secolo prendeva a cornate l’antica Societas Christiana.

Finalmente, nell’autunno 1918, la sventura collettiva cessa, ma inizia quella personale del Kaiser Carlo. Rapidissimo è l’incedere. Berlino ha smantellato il Reich. Budapest è in mano ai rivoluzionari comunisti. Vienna in rivolta. Fidandosi delle promesse di alcuni politici e per evitare l’ennesimo bagno di sangue, firma la dichiarazione con cui abbandona gli uffici pubblici, pur senza abdicare. Il neonato governo repubblicano dichiara però decaduta la monarchia e Carlo, con Zita e figli, deve lasciar la capitale. Gli offrono la possibilità di mantenere il regno, a patto di accondiscendere alla politica progressista prevista in tema di istruzione, di famiglia, di morale. Scrive ancora Zita, che gli sopravviverà sessantasette anni, vera anima gemella nella buona e nella cattiva sorte: “Doveva rinunciare alla corona datagli da Dio, e ciò in segno di rinuncia ad un compito affidatogli da Dio, per servire d’ora innanzi loro e riporre la sua speranza nel loro aiuto”. Dopo un categorico rifiuto ribadito in tre occasioni, le confiderà come “il dado è tratto. Adesso ci andrà male su tutta la linea”. E così è, poiché il governo promulga la Habsburgergesetz (Legge asburgica), decretando l’esilio perpetuo di tutti gli Asburgo-Lorena con tanto di confisca dei beni. Alla vigilia del capodanno ’19 presenzia al Te Deum, celebrazione solenne, a conclusione del primo anno di dopoguerra. A quanti si sorprendono per che cosa vi sia mai da ringraziare nell’anno in cui ha perduto tutto, Carlo ribatte. “La cosa più importante è che le persone abbiano trovato la pace”. Dalla neutrale Svizzera in cui ha dovuto ripiegare, s’imbarca sull’Orient Express col passaporto del giardiniere portoghese e raggiunge Budapest. Lì l’ammiraglio Miklós Horthy, che nel frattempo ha rigettato i comunisti nelle sentine rivoluzionarie, gli ha prospettato appoggio sicuro per l’incoronazione a sovrano d’Ungheria. Ma è un tradimento, con cui l’emulo magiaro dell’Iscariota consegna Carlo ai nemici, affinché lo deportino sull’isola di Madera. Poverissimo, privato di ogni mezzo di sussistenza e di qualsiasi contatto con chi, dall’Europa, potrebbe aiutarlo, prende alloggio con la famiglia in una piccola casa sulla cima di un monte, sorvegliato come un criminale. Probabilmente ha già capito che quello sarà il suo Golgota. La gente del luogo inizia a conoscerlo da vicino – parola affabile, sorrisi nonostante tutto, sguardo di bambino – a stento può credere si tratti di un Imperatore. Allora, in rappresentanza delle nazioni vincitrici, il Console inglese passa a trovarlo e, sbuffando ampie volute di sigaro, gli ripresenta sul piatto le offerte antiche. “Non avrei mai accettato dal diavolo ciò che Dio mi ha dato” ricorderà Zita di avergli sentito confessare. Vitto scarso e alloggio malsano gli fanno contrarre una bronchite che vira a polmonite. Ma è sereno, non mostra dubbi sulle scelte che l’hanno condotto al suo Golgota personale, e se lo coglie tristezza per il male che l’ha preso o per le responsabilità che gli saranno attribuite dall’aver lasciato andare un Impero che durava da più d’un millennio, sa non mostrarla ai presenti. Coi dottori che, mossi da una compartecipazione che coinvolge l’intera isola, si arrabattano a curarlo, scherza. “Come state? Io tutto bene”. Al prete, invece, il quale succede ai medici dopo la resa di fronte al suo gravissimo caso, recapita un messaggio per la terraferma: “Tutti quelli che lavorano contro di me li perdono”. Un mese così, fra la vita e la morte. Poi, in quella casa in cima al monte, le ultime ore. Presente è Zita, incinta del figlio che lui non conoscerà. “Ho tanta nostalgia di tornare a casa con te… Perché non ci fanno tornare a casa? Ti amerò sempre”. Presente è il figlio Otto. Ha voluto che il primogenito gli fosse accanto, poiché “desidero tu veda come muore un cattolico”. Infine, all’interlocutore che soltanto lui può intravedere, mentre le luci degli occhi si vanno spegnendo: “Tutto come vuoi tu, Gesù mio…”

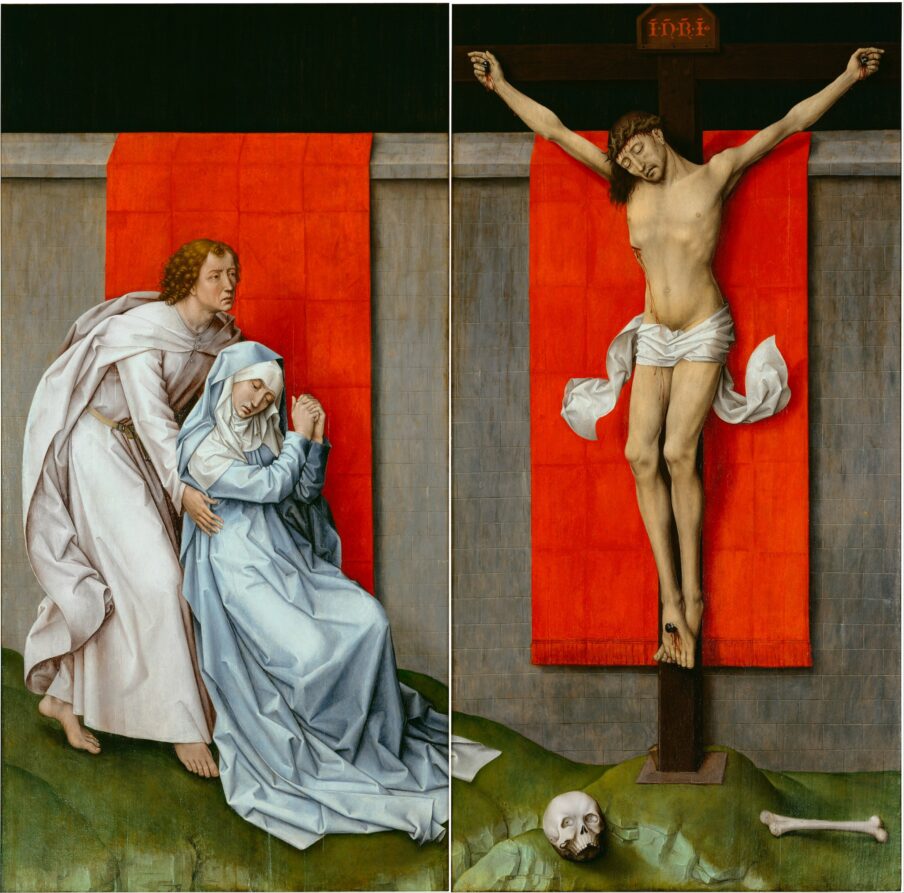

E se volessimo un frame per l’ultimo e più augusto momento dell’ultimo Imperatore, sarebbe un’immagine identica, io credo, al Dittico della Crocifissione del van der Weyden. Con un altro Cristo, che scansa le glorie del mondo e muore pagando colpe non sue. Con un’altra Maria, in lacrime, e con un altro Giovanni, che la sostiene per la vita. Perché, se tu guardi bene, di questo si trattò.